Articles les plus récents

-

Le syndrome du Schtroumpf

- Le 2024-02-26

- Dans Articles les plus récents

Vous avez mal au coccice ?

Vous souffrez du syndrome du Schtroumpf !

Comme, j’en suis sûre, pas loin de 100 % des Français !

Bon d’accord, c’est une supposition, je n’ai pas fait d’enquête.

Et puis, je sais, certains pourraient s’empresser de me faire remarquer que j’ai fait une faute d’orthographe. Je le sais aussi, c’est l’idée. On écrit bien « coccyx », avec x comme dans « dix ».

Quel rapport avec les Schtroumpfs ?

Ce que j’appelle le « syndrome du Schtroumpf », c’est cet abîme d’indécision orthographique dans lequel on peut plonger parfois au moment de mettre par écrit un mot que l’on- connaît (a priori) par cœur,

- utilise (sans y penser) à l’oral et…

- ne sait (finalement peut-être) pas écrire !

Comme… « Chtroumf » ! -

Les Ponts de Paris la nuit

- Le 2023-11-20

- Dans Articles les plus récents

Dix ans après mes prestations sur son livre, un client expose son travail sur les grilles de l’Hôtel de Ville à Paris (et m’invite au vernissage !).

Aussi, quoi de plus légitime à mettre en avant par la mairie de Paris qu’une exceptionnelle série de photographies des ponts de la capitale prises en noir et blanc, la nuit, par un artiste photographe ? Belle reconnaissance. Congratulations Gary Zuercher !

Exposition à parcourir, donc, et, mieux encore, livre à découvrir (avec un texte sur l’histoire de chaque pont accompagnant ses photos) : Paris s’illumine, Les Ponts de Paris la nuit (réédition, Communic’Art, 2023)

« Amour, mariages et marches funéraires ; révolution ; tout cela a eu lieu sur les ponts qui traversent la Seine à Paris. L’histoire de ces ponts débute avant la naissance du Christ. En 52 avant J.-C., Jules César conquit Paris. À la naissance de la ville, la population de Paris était concentrée sur l’île de la Cité. Les premiers ponts parisiens servaient à relier l’île aux rives droite et gauche de la Seine. À ce jour, huit ponts relient l’île de la Cité aux rives, et un neuvième mène à l’île Saint-Louis. Le Pont-Neuf, le plus ancien, fut inauguré par Henri IV en 1607. La passerelle Simone de Beauvoir, inaugurée en 2006, est le plus récent, c’est le seul pont parisien honorant une femme. Onze ponts sont classés monument historique.

Aujourd’hui, trente-cinq ponts franchissent la Seine entre les frontières en amont et en aval du boulevard périphérique. » (Source : site de la mairie de Paris)

-

Faire sans les anglicismes, c’est possible !

- Le 2023-11-02

- Dans Articles les plus récents

Le français ne suffit plus pour communiquer en France ! Il faut une touche d’anglais…, on dirait.

L’anglais est partout, vous en conviendrez.D’ailleurs, le dernier hors-série de Courrier international nous explique pourquoi l’UE post-Brexit ne va pas se débarrasser de l’anglais (au grand dam des... Français !) : depuis que l’Angleterre a quitté l’Union, la langue de Shakespeare est non seulement toujours celle que tous connaissent, mais en plus une langue neutre, ne privilégiant aucun pays membre. Il fallait y penser !

Et comme de bien entendu, l’anglais investit aussi nos institutions (et notre CNI par la même occasion).

Mais il est aussi :

♦ Dans les anglicismes

Prenez le verbe « spoiler » : avez-vous remarqué qu’on ne le prononce même pas à la française. On devrait dire « spoualer » ! Poilant, non ? Certes, le québécois « divulgâcher » ne fait pas recette en France. Trop long ? Trop artificiel ?

D’accord, mais alors « faire sens », « être en charge de », « à date » : Pourquoi faire « anglo-moche » quand on peut faire français déjà existant ? « Avoir du sens », « avoir la charge de », « à ce jour »…

♦ Dans les noms d’entreprises, d’opérations commerciales… ou sanitaires (My French Bank – prix de la Carpette anglaise 2019 –, les French Days, le pass sanitaire…) Sans commentaires !

♦ Dans nos raccourcis SMS

À ce propos, sachez que LOL est désormais démodé ; écrivez plutôt : IJBOL (WTF ? Lisez l’article de Laure Corromines pour L’ADN : https://lnkd.in/euKprfTv.)♦ Dans la publicité

La Coupe du monde de rugby vient de se terminer en France, ça ne vous aura pas échappé. Mais saviez-vous que la place de la Concorde, à Paris, est devenue pour l’occasion « The place to rugby » ? Non, mais franchement !!!

Certes, c’est un bon jeu de mots en anglais, et, certes aussi, il s’agit d’un évènement international, mais quid des Français fans de rugby qui ne connaissent pas l’anglais ?

Et quid des jeux de mots français qu’on aurait pu choisir… à la place ? Je tente l’exercice : « Le rugby a trouvé sa place. » « Place au rugby ! » « Le rugby se fait une place. » Et j’en passe.En tout cas, quand je vois la dernière publicité de la SNCF pour le trajet Paris-Lyon, je me dis : « En voilà, une pub qu’elle est “francement” audacieuse ! »

Je vous l’accorde, c’est aussi une publicité clin d’œil aux initiés qui interpelle tous les autres, MAIS, non seulement sans anglais à l’horizon, et en plus avec un joli jeu de mots introduisant une référence culturelle bien française, régionale même, tellement régionale qu’il faut connaître la définition lyonnaise d’un « bouchon » pour apprécier la performance à sa juste valeur.

Une mise au point pour finir : J’adore la langue anglaise, et notamment son pouvoir de concision. Et je n’ai rien contre les influences entre langues, bien au contraire. Ce sont les adoptions abusives et/ou inutiles que je déplore... -

Jimmy Hendrix n’existe pas

- Le 2023-05-19

- Dans Articles les plus récents

Jimmy Hendrix n’a jamais existé... Pas plus que Green Peace, Georges Clémenceau, New-York, l’entreprise de construction Freissinet, le mouvement Black Live Matters, ou encore… Marc Zuckerberg !

Quel point commun entre tous ces « imposteurs » ? En réalité, il y en a deux :

♦ Le premier, c’est que ce sont tous des noms propres : nom de personne, de ville, d’organisation, d’entreprise.

♦ Et le deuxième, vous l’avez sans doute remarqué, au moins pour certains noms, ils sont tous écrits avec une erreur d’orthographe ! Plus ou moins répandues, plus ou moins subtiles, plus ou moins faciles à repérer, mais toutes indiscutables et authentiques, à savoir que ce sont des erreurs que j’ai eues à corriger dans le cadre de mon travail (parmi d’autres du même genre, s’entend).

❌Un surnom qui n’est pas celui que l’on suppose,

❌Une graphie modifiée pour en faire un nom propre,

❌Un accent qui brille par son inexplicable absence

❌Un trait d’union qui n’a rien à faire là,

❌Une lettre pour une autre,

❌Une lettre mal placée,

❌Un nom anglais francisé à tort…

Voici donc les bonnes orthographes :

✔️Jimi Hendrix

✔️Greenpeace

✔️Georges Clemenceau

✔️New York

✔️Freyssinet

✔️Black Lives Matter

✔️Mark Zuckerberg

Méconnaissance ou inadvertance, qu’importe. C’est le rôle du correcteur ou de la correctrice de repérer et de supprimer les coquilles… et entre les deux de vérifier, en cas de doute !

Tout cela pour dire que les noms propres aussi passent au crible de la correction professionnelle. Dans ses propres connaissances, dans les dictionnaires de noms propres et encyclopédies, sur Internet (mais en croisant les sources… On n’est jamais trop prudent), le correcteur ou la correctrice puise les graphies réglementaires des personnes, lieux, organisations ou encore entreprises, et évite au passage quelques drames et vexations, voire un incident diplomatique !

Je doute donc qui suis-je ? Une correctrice, bien sûr !

Besoin d’un regard neuf, connaisseur et exercé pour vos écrits, prenez contact avec moi !

-

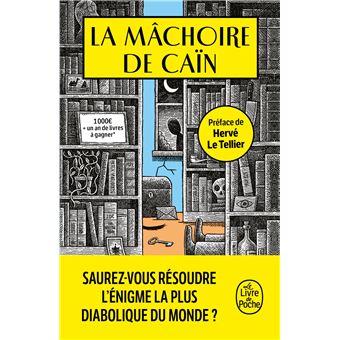

La Mâchoire de Caïn

- Le 2023-04-11

- Dans Articles les plus récents

Avez-vous entendu parler de la mâchoire de Caïn ? Ou plutôt, en l’occurrence, de La Mâchoire de Caïn (Cain’s Jawbone), ce livre et défi incroyable lancé en 1934 par l’auteur anglais Edward Powys Mathers ?

Avez-vous entendu parler de la mâchoire de Caïn ? Ou plutôt, en l’occurrence, de La Mâchoire de Caïn (Cain’s Jawbone), ce livre et défi incroyable lancé en 1934 par l’auteur anglais Edward Powys Mathers ?C’est l’énigme policière littéraire la plus difficile au monde ! Et en même temps un concours avec récompense à la clé !

Six victimes de meurtre, six coupables (ou pas), mais aussi et surtout une intrigue découpée en cent morceaux mis dans le désordre ! En somme, un puzzle littéraire... reconstitué, en quatre-vingt-dix ans, par seulement trois personnes dans le monde.

Le livre vient d’être édité en français par Le Livre de Poche (avec le concours d’une traductrice au nom prédestiné : Claire Watson...), qui lance son propre concours pour les 70 ans de la maison.

Votre mission, si vous l’acceptez : remettre les cent pages du roman dans l’ordre et découvrir victimes et coupables.

Délai imparti : 1 an (du 8 février 2023 au 7 février 2024),

À gagner :

♦ 1 000 euros et 100 livres pour le 1er lecteur réussissant à reconstituer le puzzle,

♦ 100 livres pour les 2e et 3e,

♦ une énorme satisfaction personnelle pour tous les autres !À vos ciseaux... Prêt... Lisez, découpez, ordonnez !

-

Quelle traversée du siècle ?

- Le 2023-03-20

- Dans Articles les plus récents

La traversée du siècle. Êtes-vous sûr(e) de comprendre le sens de cette formule ?

Ne peut-elle pas avoir deux sens bien différents ? Selon que l’on se déplace dans l’espace ou dans le temps.

Si l’on traverse l’espace, il s’agit, par exemple, d’une traversée transatlantique, prodigieuse, exceptionnelle, comme on n’en voit qu’une par siècle.

Si l’on traverse le temps, il s’agit d’un autre voyage, par exemple celui d’une vie à travers les décennies, et pourquoi pas une dizaine de décennies, un siècle, quoi.

Peut-être l’avez-vous vue comme moi sur votre route, sous un abribus, cette affiche publicitaire. Ce qu’on lit en premier : La traversée du siècle !

Peut-être l’avez-vous vue comme moi sur votre route, sous un abribus, cette affiche publicitaire. Ce qu’on lit en premier : La traversée du siècle !

Mais de quelle traversée s’agit-il ?

Alors on regarde mieux : il s’agit d’un livre publié aux Éditions Plon… On trouve l’auteur, Jacques Séguéla, puis le titre : 90 ans d’amour…

Et soudain tout s’éclaire ! Ce sont des mémoires ! Il s’agit donc d’un voyage dans le temps, d’un chemin de vie.

Renseignement pris, Jacques Séguéla est né en 1934, il y a presque quatre-vingt-dix ans, presque un siècle, donc !

Un slogan à double sens, c’est bien digne du célèbre publicitaire, vous ne trouvez pas ? -

Un métier dans la valise

- Le 2023-02-23

- Dans Articles les plus récents

En 2018, je venais de rentrer d’une expatriation de quatre ans en Ouganda quand j’ai répondu aux questions de NetExpat sur le fait de partir en expatriation à l’étranger tout en continuant à corriger... la langue française. Mes réponses me semblent toujours d’actualité à l’heure où la tendance est au nomadisme digital.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sophie, vous êtes correctrice depuis treize ans, un métier que vous avez pu exercer en France et à l’étranger. Parlez-nous de ce métier de l’édition peu connu.

Le métier de correcteur est aussi ancien que l’écriture elle-même mais reste méconnu, en effet.

Pourtant, il est indissociable de l’édition. Pas un livre n’est édité sans être passé entre les mains d’un correcteur.

La correction orthographique professionnelle consiste à pointer les erreurs d’orthographe, de grammaire, de syntaxe et de ponctuation dans un texte écrit. Elle permet également de débusquer les coquilles et d’appliquer les règles de typographie en vigueur. Être correcteur ne signifie pas seulement « être bon en orthographe » !

Aujourd’hui, une grande part des correcteurs sont indépendants et travaillent non seulement pour l’édition mais également pour le monde éditorial au sens large, presse, agences de communication, webmestres… et pour les particuliers se lançant dans l’écriture.

Ce métier est-il exportable dans n’importe quel pays ? Comment trouver une clientèle ?

Dans la mesure où c’est une activité que l’on pratique chez soi, du moins quand on est indépendant, oui, c’est un métier exportable. C’est ce que j’ai fait quand mon époux a été affecté en Ouganda. Cela étant, la correction concernant la langue française, ce n’est pas une activité professionnelle que l’on peut exercer localement partout dans le monde. Des communautés françaises et francophones sont présentes un peu partout, mais elles restent selon moi trop limitées comme vivier de clients locaux suffisant pour un correcteur expatrié. Or il convient de toujours rester au contact de la clientèle potentielle, en France et ailleurs. Il faut donc impérativement compenser son éloignement par une vitrine dématérialisée, afin de toucher sa clientèle à distance (un site Internet, un blog…). Et, cela va sans dire, s’assurer de pouvoir bénéficier d’une connexion Internet fiable, pour pouvoir échanger documents et discussions avec ses clients.

Vous avez démarré votre carrière dans la recherche scientifique avant de vous réorienter vers ce métier de correcteur. Comment devient-on correcteur ?

Voici ce que dit le journaliste Pierre Assouline au sujet des correcteurs : « Les éléments constitutifs de la névrose du correcteur : sens hyperbolique du détail, obsession de la vérification, goût pathologique de la précision, maniaquerie en toutes choses […] » ! Ne pourrait-on pas appliquer cette description à un chercheur ?

Voilà pourquoi, il me semble, il n’est pas aussi incongru qu’il n’y paraît de passer de la recherche scientifique à la correction. En tout cas, la rigueur et le perfectionnisme que j’ai acquis grâce à mes études scientifiques sont des atouts pour moi aujourd’hui en tant que correctrice. Sans parler de la culture générale.

Même s’il n’existe pas de diplôme de correcteur, plusieurs formations en donnent les compétences. Pour ma part, étant donné que c’était une réorientation, je suis passée par les cours du soir du Centre d’écriture et de communication, à Paris. Car le métier de correcteur s’acquiert bel et bien, et il nécessite selon moi une formation spécifique, parce que, aussi « bon en orthographe » soit-on, on n’apprend pas tout sur les bancs de l’école, les règles de typographie, par exemple. La formation enseigne aussi et surtout à aiguiser son regard !

Quels conseils donneriez-vous à un(e) conjoint(e) d’expatrié(e) qui veut se lancer dans ce métier ?

Se former, pour commencer, bien sûr.

Et ensuite de bien réfléchir à sa stratégie de communication et de prospection selon le pays d’expatriation (clientèle locale potentielle, fiabilité du réseau Internet, voire du réseau électrique, réglementation du pays concernant les conjoints travaillant…). Une chose importante que j’ai apprise dans l’exercice de ce métier en tant qu’indépendante, c’est qu’il ne suffit pas de posséder un savoir-faire pour en vivre, encore faut-il savoir et pouvoir le vendre, et ce n’est pas le plus facile, encore moins à distance.

Et quels sont vos projets maintenant que vous êtes de retour en France ? Comment la communauté NetExpat peut-elle contribuer à votre réussite ?

Au moment de mon retour en France, je me suis dit qu’il valait peut-être mieux que je recherche un emploi salarié, plus stable et avec une rémunération fixe et régulière.

Mais je suis attachée à ce métier (qui n’embauche plus beaucoup…) et au statut d’indépendante, qui me permet de concilier au mieux mon travail et ma vie de famille. D’autre part, j’ai voulu rester fidèle à mes clients fidèles, car ce métier m’a aussi permis de belles rencontres.

Mon projet aujourd’hui est donc simplement de « travailler plus pour gagner plus », et pour cela de développer ma clientèle. La communauté NetExpat est immense, riche et cosmopolite. J’espère qu’elle sera source pour moi d’opportunités de rencontres et de travail par le développement de mon réseau et de ma visibilité.

-

Le SMS a 30 ans

- Le 2023-01-24

- Dans Articles les plus récents

Le SMS a 30 ans.

Et « c’est une pratique qui s’ajoute à notre champ lexical. Cela ne concurrence pas la langue française. C’est un enrichissement. On devient pluri-compétent. On ne devient pas plus incompétent… »

Il y a « beaucoup d’émotions contenues dans les SMS. On rencontre beaucoup de créativité. »

C’est la linguiste Rachel Panckhurst qui le dit, dans un article tout à fait intéressant daté du 27 novembre 2022 sur le site Dis-leur !.

On y découvre notamment tout le vocabulaire que la linguistique a en réserve pour décrire nos raccourcis sms. Exemple : « Slt » est un squelette consonantique.

Et les vertus du smartphone à l’école, si si.

Merci à Michel Feltin-Palas de m’avoir fait découvrir cet article par le biais de son infolettre, Sur le bout des langues, de la semaine (L’Express).

Bonne lecture !Il fête ses 30 ans : "Le SMS, c’est beaucoup d’émotion et de créativité !" - Dis-leur !

-

Plecsi, mon beau plexi

- Le 2023-01-19

- Dans Articles les plus récents

Le pleXiglas ! Depuis la pandémie, plus ou moins épais, plus ou moins stables, toujours transparents (par définition), les écrans de plexiglas sont partout, entre eux et nous.

Mais qu’est-ce donc, exactement, le plexiglas ?

Voyons quelques définitions proposées par les dictionnaires :

Larousse en ligne : nom d’un poly(méthacrylate de méthyle). (nom déposé)

Le Robert en ligne : plastique dur transparent imitant le verre. (nom déposé)

Académie française : XXe siècle. Emprunté de l’allemand Plexiglas, nom déposé, lui-même formé de plexi‑, tiré du latin plectere, « courber, tourner, tordre », et de l’allemand Glas, « verre ».

Résine synthétique qui, sous l’effet de la chaleur, devient transparente et incassable, et sert à la fabrication de divers objets.

Chacun son style... ! Chacun mémorisera la définition de son choix… Mais autant mémoriser avec l’orthographe de ce nom masculin issu d’un nom de marque. (De ces 3 dictionnaires, seul Larousse demande le P majuscule.)

Et voici la minute « figure de style » : un nom propre employé à la place d’un nom commun – et devenu un nom commun –, c’est une antonomase. Vous savez ? comme pour « poubelle », « frigidaire », ou encore « formica ».

En bref, le plexiglas, de son petit nom le « plexi », et non le « plecsi », est donc étymologiquement un « verre malléable », et il est plus que jamais incontournable (par mesure d’hygiène, s’entend).

(photo prise non loin de chez moi...)

-

Bonne année, bonne santé, bonne gaieté

- Le 2023-01-02

- Dans Articles les plus récents

« La gaieté est la moitié de la santé. » C’est un proverbe tchèque qui le dit. Mais quelle gaieté/gaîté/gaité êtes-vous ?...

Vous êtes plutôt orthographe traditionnelle ou orthographe réformée ? Il semble, en tout cas, que l’accent circonflexe ne soit plus utilisé que dans des noms propres (c’est Le Larousse qui le dit, voyez La Gaîté Lyrique !).

Ce qui est certain, cher visiteur, c’est que nous faisons tous des expériences, que nous avons tous des projets, des échecs, des réussites…

Alors, en ce début d’année, je vous souhaite des expériences inspirantes, des projets enthousiasmants, des échecs constructifs et des réussites exaltantes.

Et puis, bien sûr, la santé pour en profiter, donc aussi beaucoup beaucoup beaucoup de gaieté/gaîté/gaité !

Belle année 2023 ! -

Vous avez dit « glottophobie » ?

- Le 2021-02-11

- Dans Articles les plus récents

Glottophobie ? Kézako ?

C’est la discrimination linguistique, autrement dit, la moquerie, le mépris, voire le rejet, à l’encontre de l’accent d’une personne s’exprimant à l’oral.

Alors que notre Premier ministre actuel, Jean Castex, fait les frais de la rareté « institutionnelle » de son accent au sommet de l’État, je partage aujourd’hui cet article éminemment intéressant de Benoît Grossin publié en novembre dernier par France Culture : Glottophobie : comment le français "sans accent" est devenu la norme. Le journaliste s’est entretenu avec Philippe Blanchet, auteur de Discriminations : combattre la glottophobie, et nous offre une petite leçon d’histoire tout à fait singulière et instructive sur la « langue de Molière », à savoir le français, bien sûr !

-

La dictée a le vent en poupe

- Le 2019-06-07

- Dans Articles les plus récents

Le journal 20 minutes a publié hier un article sur l’engouement grandissant des Français pour les dictées et les championnats qui vont avec.

https://www.20minutes.fr/societe/2534739-20190606-pourquoi-francais-fans-championnats-dictee

Le constat ? Les Français aiment leur langue et ne sont pas traumatisés par leurs dictées d’école. C’est une bonne nouvelle :-)

Mais pourquoi aujourd’hui plus qu’hier ? Les sites Internet dédiés aussi se multiplient. Serait-ce un phénomène de mode ? Comme celui des grilles de Sudoku, il y a quelques années ?

Dictées classées par thèmes, par niveaux, par domaines de la langue à réviser…, tout est possible.Pour le plaisir solo (qui a dit maso ? :-) d’une autodictée, pour s’entraîner aux concours, ou pour briller en société ?… Qu’importe ! Ce qui est appris n’est plus à apprendre ! Vive la dictée !